William Ospina repasa brevemente esa relación del libertador Simón Bolivar con esas dos vertientes de la cultura aparentemente irreconciliables: la Ilustración y el Romanticismo, pero sobre todo desde la perspectiva de este gran movimiento que nació en la filosofía.

Bolívar y el romanticismo

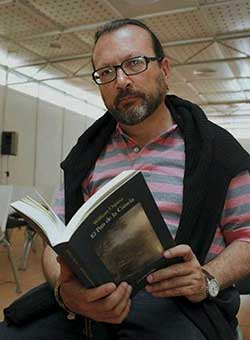

William Ospina

A FINALES DEL SIGLO DIECIOCHO los europeos estaban reinventando el mundo.

Voltaire había emprendido una lúcida y demoledora revisión de la historia de la cultura; los enciclopedistas arrojaban por todos los rincones la luz de la razón; Montesquieu proponía nuevas tareas para el Estado; Kant examinaba los mecanismos del entendimiento; Linneo descubría un método para percibir los órdenes de las especies; Rousseau proponía una nueva relación del hombre con la naturaleza y la posibilidad de una pedagogía que engrandeciera al ser humano y su misión en el mundo; Wilhelm de Humboldt descifraba los secretos del lenguaje, mientras su hermano Alexánder hacía del conocimiento una aventura física y de la vida un laboratorio apasionante.

Voltaire había emprendido una lúcida y demoledora revisión de la historia de la cultura; los enciclopedistas arrojaban por todos los rincones la luz de la razón; Montesquieu proponía nuevas tareas para el Estado; Kant examinaba los mecanismos del entendimiento; Linneo descubría un método para percibir los órdenes de las especies; Rousseau proponía una nueva relación del hombre con la naturaleza y la posibilidad de una pedagogía que engrandeciera al ser humano y su misión en el mundo; Wilhelm de Humboldt descifraba los secretos del lenguaje, mientras su hermano Alexánder hacía del conocimiento una aventura física y de la vida un laboratorio apasionante.

Los revolucionarios franceses ponían la Libertad en el cielo de la historia, el ideal de la Igualdad en las calles, y hasta se mataban unos a otros luchando por la Fraternidad; los libros corrían de mano en mano; los adolescentes se volvían regicidas; las muchedumbres, que habían crecido arrulladas por los reyes de los cuentos de hadas, empezaban a ver en las coronas imposturas sangrientas; y el pálido Cristo sangrante que había unificado a Europa estaba siendo reemplazado en las almas por la diosa Razón.

Era la edad de la locura lúcida, de la cordura delirante, del equilibrio desmesurado, de “todo lo que existe merece perecer”, de “abramos los graneros del futuro”, de “derribemos las coronas con sus cabezas”; se nivelaba la sociedad con la guadaña; se empequeñecía a la aristocracia para engrandecer al pueblo; se devolvía la divinidad a la naturaleza.

Detrás de los filósofos, que interpretaban el mundo, venían los poetas, que lo reinventaban: Goethe, soñador de la locura fáustica que vende el alma por el conocimiento; Schiller, que incendiaba una nación con un poema; Blake, que veía “un mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, el infinito en la palma de la mano y en una sola hora la eternidad”; Wordsworth, que hallaba bendiciones en la brisa y divinidad en el paisaje; Shelley, que ponía en toda palabra la música de la libertad; Keats, capaz de dar a lo más humilde un sentido inmortal; Novalis, que convertía la razón en belleza, la curiosidad en metáfora, la intuición en conjuro; Hölderlin, que vio desde los pozos de la desdicha las estrellas diáfanas del futuro.

Sobre todo ese paisaje de ideas y de pasiones, de sueños y de delirios, se alzó Napoleón Bonaparte, que disparaba derechos a cañonazos, que pretendía imponer la legalidad con la punta de la espada, que usaba la corona para igualar a los hombres, y que dejó sobre el mundo un rastro ambiguo de sangre y de leyes.

Y esos fueron los hornos en los que se forjó Simón Bolívar: educado en la pedagogía de Rousseau, levantado en las ironías de Voltaire, formado en el panteísmo de Spinoza, deslumbrado en París por los relatos de Humboldt sobre Venezuela y la Nueva Granada, iniciado en los vértigos del Romanticismo viajando a pie por las cornisas de los Alpes, asomado a los vórtices de la Revolución Francesa, convertido en estadista por la lectura de Montesquieu y por las lecciones de la historia, estudioso de la estrategia militar napoleónica, y siempre con el alma dividida entre la adoración por el genio de Napoleón y el desprecio por su aventura imperial.

Hace dos siglos volvió Bolívar a Venezuela. Venía de los salones de París y de las gargantas de los Alpes, de las cabalgatas por los alrededores de Roma, de un continente que estaba siendo hollado y transformado por ejércitos adolescentes y por los sueños de una generación, y venía a encontrarse con los sueños, las agonías y la naturaleza de un mundo casi virgen. Volvía a un continente donde casi no había naciones sino fracciones de un territorio profanado y deprimido por las metrópolis, todavía desconocido por la ciencia e indescifrado por la conciencia; un mundo que sobre todo necesitaba creer en sí mismo. Y Bolívar fue, como dijo Paul Valery, “uno de los ejemplos más acabados de la voluntad humana organizada, cuando se alza para manejar los destinos de millones de hombres”.

Cuando regresaba, debió cruzarse con Byron por algún camino de Europa, sin saber que ambos iban hacia las guerras de la libertad, ebrios de pasión amorosa, de lujo y de poesía. Todo lo entregaron por sus sueños, y si Bolívar dijo alguna vez a su prima Fanny: “En las noches galantes del Magdalena he vuelto a ver la góndola de Byron deslizándose por los canales de Venecia”, Byron a su vez compró un barco, al tiempo que Shelley compraba otro, para navegar por la bahía de Spezia, y mientras Shelley ponía en la proa del suyo el nombre del genio musical de Shakespeare, Ariel, Byron puso en la proa de su barco el nombre que colmaba su ideal romántico: Bolívar.

Bertrand Russell escribió que el momento más alto del romanticismo europeo no fue un poema ni un lienzo ni una sinfonía sino la muerte de Byron en Missolonghi, luchando por la libertad de Grecia. Pero Byron murió soñando con Bolívar, que en ese mismo momento, cabalgando por los páramos de los Andes, se esforzaba por construir, en este mundo de selvas y de mitos entretejidos, la gran república Sudamericana.

William Ospina, Colombia 1954

Estudió derecho y Ciencias Políticas en Santiago de Cali, dedicándose después al periodismo y la publicidad, entre 1975 y 1990. A partir de entonces se dedicó a la escritura.

Es traductor, novelista y sobre todo ensayista y poeta. En general en su obra, aborda la problemática de su país con un gran compromiso político y social. Sus poemas tienen base histórica, con gran ritmo y amplio léxico, abundando en los monólogos dramáticos. Ha obtenido varios premios, destacando el Nacional de Literatura Colombiano en el año 2006 y el Rómulo Gallegos en 2009.

La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras

La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras