A quien se adentre en esta novela de Roberto Burgos Cantor le vendría bien pensar en una frase de las muchas que dijo Napoleón y que copiaron centenares de amanuenses, reales o ficticios, históricos o novelados, porque su aserto de que “una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin guarnición”, es algo que recorre las páginas de esta poderosa novela.

A quien se adentre en esta novela de Roberto Burgos Cantor le vendría bien pensar en una frase de las muchas que dijo Napoleón y que copiaron centenares de amanuenses, reales o ficticios, históricos o novelados, porque su aserto de que “una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin guarnición”, es algo que recorre las páginas de esta poderosa novela.

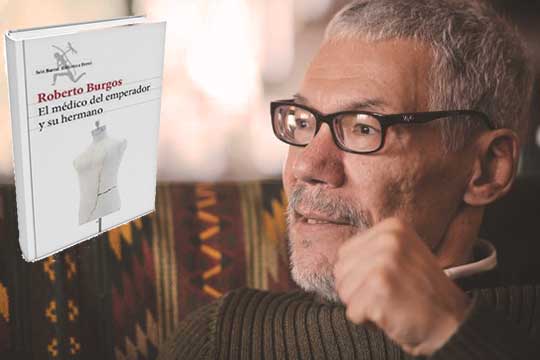

El médico del emperador

Juan Manuel Roca

A quien se adentre en esta novela de Roberto Burgos Cantor le vendría bien pensar en una frase de las muchas que dijo Napoleón y que copiaron centenares de amanuenses, reales o ficticios, históricos o novelados, porque su aserto de que “una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin guarnición”, es algo que recorre las páginas de esta poderosa novela. La memoria del Emperador será lo único que irá quedando de una historia de glorias y miserias.

Generalmente nos conmueve o seduce más el héroe en barrena que el héroe en su cúspide. Más cuando Ícaro cae que cuando está en ascenso, y quizá esto tenga que ver con la humanización que esperamos de héroes y dioses para sentir que nuestro destino sin grandeza es una fuente común.

La prosa fluida de Burgos Cantor da cuenta del ocaso del héroe, del momento de ir enterrando en vida la gloria, esa nebulosa ilusión que los antiguos llamaron “el sol de los muertos”. Y lo hace desde el conocimiento histórico pero también desde la intuición del creador que sabe atrapar unas atmósferas e imágenes de gran poder visual. Esa yunta, esos dos elementos bien controlados logran un gran poder de imantación e interés creciente en la narración.

La novela está contada en dos ámbitos geográficos. Uno es la isla de Santa Elena, una prisión en el océano Atlántico ubicada a más de 1.800 kilómetros de distancia de Angola y en el caso del exilio forzado de Napoléon a no se sabe cuántas leguas de su gloria.

Por su difícil acceso, Santa Elena fue la prisión del emperador tras la derrota en Waterloo. Allí, rodeado de una pequeña corte de sombras, habría de morir en 1821 al cuidado de Francesco Antommarchi, un médico corso como su paciente confinado y también, de alguna manera, una suerte de reo privilegiado.

El otro ámbito es Cuba, la isla caribeña a donde fue a parar Antommarchi tras la muerte de Bonaparte.

Se trata de un gran fresco de la soledad y del poder. De cómo la gloria envejece así renazca tras la muerte. Si el mar es de añil a los ojos de Napoleón al llegar al abra del Atlántico, a la bahía de su nuevo hemisferio, su vida será ahora menos de vivencias que de recuerdos escarbados para escribir sus memorias.

Allí, en un pequeño y lánguido reino cerrado, recordará, siempre recordará, la coreografía de sus guerras, el retiro cabizbajo de Rusia y Waterloo y un trípode en el que instala lo más memorable de su pasado: Francia, Josefina y el ejército, como quien dice la patria súbdita que lo exalta, la amada entre sus amadas y unos soldados tantas veces victoriosos.

Ahora Francia es un punto de la lejanía, Josefina una voz que reemplaza un perdido talismán y el ejército una patrulla de sombras.

Es muy aguzada la visión -se diría que múltiple- de Burgos Cantor para contarnos la historia. Atiende a los pequeños y precarios ritos cotidianos del Emperador confinado, a sus frases y silencios, al abismo del presente que lo hace retroceder hacia el pasado, a los medicamentos que le propicia Antommarchi, a quien poca atención le prestaba el emperador. El gran exiliado se comportaba como una deidad ofendida que miraba todo como una víspera, obsesionado con la idea malsana de morir como su padre, aquejado del hígado. En su invisible campo semántico la palabra mar era de la misma materia de la palabra presidio.

Antomarmarchi se nos presenta no pocas veces como alguien que duda de sus conocimientos frente a un mal tan complejo como el de su paciente, un mal que necesitaría de un nuevo recetario.

¿Cómo curar a un mito herido? ¿Cómo medicar a un símbolo? ¿Qué remedio podría sanar una efigie fisurada? ¿Cómo liberar a un prisionero de su gloria? ¿Cómo hacer volver a un desterrado de sí mismo? ¿Cómo luchar contra la gran emperatriz que es la muerte? ¿Cómo sacar de su ensimismamiento a alguien cuyo único interlocutor es el pasado? ¿Cómo tratar a alguien cuyas horas avanzan entre el mar y el mausoleo?

Todo lo anterior lo expresa mejor el narrador cuando se pregunta cómo “ganar la confianza del paciente”, “un paciente remiso”. Y dicho al paso, cómo diablos captar la atención de “ese paciente que gastaba lo que le quedaba de sus ojos en el mar”. La hipnósis del océano podría ser también la hipnósis del regreso. “El mar, el mar, siempre recomenzando”, como diría Valery en su “Cementerio marino”. O como un caracol que repite al oído en un vago mantra la palabra mar o la palabra cielo.

La metáfora de la enfermedad le sirve a Burgos Cantor para mostrarnos un Napoleón que empezaba a no ser ni siquiera emperador de sí mismo ante la isumisión del cuerpo, de los ataques y celadas de su maltrecha anatomía y más que nada ante una avanzada enemiga, silenciosa como una emboscada: la escondida y febril tristeza para la que cualquier medicina resultaba solamente un placebo o un paliativo. Era, más o menos, como intentar curar los espasmos del mar.

Todo este nuevo mundo agonista creo que Burgos lo sintetiza cuando dice que ese hombre que había conocido el poder “ahora estaba reducido al aislamiento, a someterse a protocolos estúpidos que evadía con burla”.

“Hundido en sí mismo”, diría Octave Aubry, un magnífico biógrafo que de manera tácita podría haber dialogado con Burgos acerca de los últimos años de Bonaparte en medio de “paredes ruines, techos bajos, muebles módicos, alfombras agujereadas, criados vestidos con la librea de los palacios imperiales”, un escenario lamentable, más de comedia que de tragedia, (como enuncia acerca de la historia el “18 Brumario” de Marx), una puesta en escena mediocre que repite un antiguo fasto en el espejo deforme de la decadencia.

A poco de muerto el emperador, el médico corso fue invadido por un sentimiento de “respeto, temor, reverencia y algo todavía sin identidad y sin nombre que empezó a reconocer como simpatía, como si comprendiera a esa persona, a ese personaje”. Y la verdad científica de que un héroe, así lo oculte la herocracia inventada por los pueblos, está hecho de “periostio, cartílagos, ligamentos, arterias, venas, vasos, nervios, las vísceras y el esqueleto”. Así como no hay, según se decía a propósito del propio Napoleón, un hombre grande para su ama de llaves, tampoco lo hay para un hombre que ejerce con frialdad el bisturí.

Luego vino la rutina, el formulario que habría de llenar con los datos del ausente, de sus órganos y secretos corporales para dudar al tener que llenar el espacio que señalaba la “causa de su muerte” Antommarchi sonreía cuando pensó que “se muere de muerte”.

Tras el hecho previsible de la muerte, vendrá una reflexión sobre sus rituales imprevistos, pues sus custodios, “los militares se habían preparado para un imprevisto único: la fuga del prisionero, del paciente”, que sin duda era un perito en escapes. Ni siquiera sabían si los soldados debían filarse “a la funerala”, nombre castrense para el gesto ritual de llevar bocabajo el arma como muestra de duelo. Los rituales imprevistos, todo eso que a un muerto lo tiene sin cuidado, así no se trate de un Emperador.

El libro de Burgos es también un alegato sobre el tiempo, enterrador de futuros, sobre lo imprescindible de hacer obras, gestas y países, y lo prescindible que resultan cuando las succiona una invisible cisterna hacia el pasado.

¿Volver a Francia? Llegar a hacer relatos del Emperador atribulado, a contar secretos y nimiedades del héroe, a servir de nuevo como médico de un cardenal, no le resultaba atractivo a Antommarchi, así que cuando oyó hablar de Cuba, mientras tomaba un cognac en una taberna en medio de marineros y jugadores de cartas a quienes parecía no importar ni afectar en nada la muerte del héroe, decidió cambiar de isla .

Es muy bella esa segunda estancia del médico en Cuba, su llegada a Cienfuegos, una ciudad un tanto afrancesada, ubicada en lo que algunos sin conocimientos náuticos llamarían “una lejura”, (a propósito ¿cuánto mide una lejura, qué aparato de medición se usa para saberlo?).

La bella ciudad lo recibió bien, recomendado como iba al hospedaje de Madame Nicole. Allí, en un clima seco y solar, habría de vivir momentos lentos y gratos, saneándose a sí mismo de los ásperos días de Santa Elena, pero también tendría que recorer otros lugares cubanos como Santiago, y vérselas con la peste, con la fiebre amarilla y tener dolorosos tratos con personas tocadas de locura. Era como si la historia, aún la escrita con mayúscula, tuviera siempre algo de cuadro clínico.

Antonmmarchi tenía que reinventarse una vida tras su estadía en Santa Elena, su isla castigo, una vida otra que se le abría luminosa en el Caribe, tal vez sin recordar que todos somos víctimas de la historia y que la suya sería el encuentro con la muerte por contagio.

La aparición de José María Antommarchi es, podría decirse, una pequeña novela dentro de la novela. Una historia de amor entre otra historia de adioses. Su llegada a Cuba a seguir los pasos de su hermano médico, sus charlas con Madame Nicole, sus pasos perdidos tras los de su mítico pariente, son como una puerta secreta e inseperada.

El suyo será otro regreso trunco a Francia, como el del médico, señalado por los trucos marcados del azar. El barco del retorno tendría que hacer escala en Cartagena de Indias de paso para El Havre. Pero como “en la red del amor hay dos arañas”, a bordo lo esperaba la parte del hilo que habría de tejer una mujer llamada Victoria. En cuanto a él, la parte de su hilar quizá estaba zurcida por un secreto deseo de no volver a Francia, de reinventarse como su dolido hermano. Por esos motivos ocultos que teje la historia, José María terminó viviendo en Cartagena de Indias.

Todo lo anterior está envuelto en el delirio propio de la guerra, de una parte, de la gloria imperecedera, de otra, y en la locura que ronda siempre la historia humana sin la cual no habría tanta dramática belleza, tanta pasión y desmesura. Ya lo dijo el mismo emperador: “del talento a la cordura hay una distancia enorme”, un silogismo cuya inferencia es que el mundo no rodaría sin los chascos de la locura. Tal vez por eso la aseveración de Bernard Shaw resulte hiriente frente a la vesania que asiste a muchos pretendidos grandes hombres confinados en un asilo: “me hubiera gustado vivir bajo el primer imperio, pues en aquella época sólo había uno que se creía Napoleón”.

Roberto Burgos Cantor tiene la capacidad de ver al emperador sin su traje invisible, en su condición de héroe y víctima, de dios y villano, como en últimas resulta ser todo, o casi todo guerrero. Su novela es una lección de estilo, de un amplio conocimiento de la historia desplegado en una castigada conciencia del lenguaje, de un lenguaje bien habitado que por lo tanto resulta certero y convincente.

Bogotá, marzo 8 de 2016

La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras

La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras