Este escritor de Boyacá, Colombia, nos coloca ante el panorama de las escaleras extraliterarias para escalar en el poetómetro. Nada ajeno ni novedoso al mundo literario, pero evitar la escalera para escribir y ser reconocido, ese es el milagro.

Este escritor de Boyacá, Colombia, nos coloca ante el panorama de las escaleras extraliterarias para escalar en el poetómetro. Nada ajeno ni novedoso al mundo literario, pero evitar la escalera para escribir y ser reconocido, ese es el milagro.

EL MILAGRO DE EVITAR LA ESCALERA

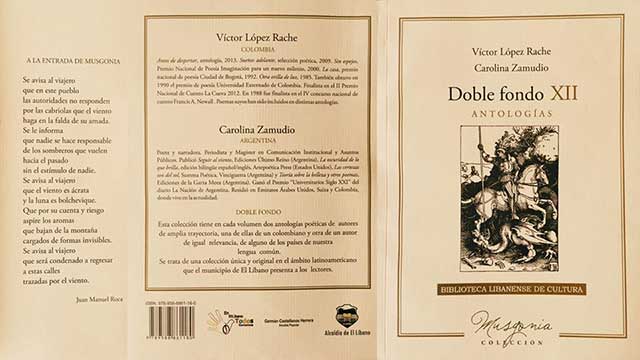

VÍCTOR LÓPEZ RACHE.

Evitar la escalera en el oficio de las letras, más que un arte, es un milagro. En condiciones extrañas se nace con tamaña responsabilidad, y en normales se debe tener un talento excepcional para lograrlo. La visión imperante no está para encerrarse a escribir, sino para usar a los semejantes como peldaños. En mí ha funcionado el temor que heredé en una porción de tierra despojada de la cultura literaria e inmediatamente perfeccionado con un destierro a piedra de mi familia por leer La Biblia. En los años sesenta leer La Biblia era ser comunista.

La escuela y el bachillerato se justifican por haber memorizado el poema Lo fatal de Rubén Darío y la lectura del Lazarillo de Tormes. No se le puede pedir más a una educación prevista para tener fe en los verdugos. Por consejos de tres amigos, en 1980, me matriculé en Economía y en la clase de Historia conocí al profesor Germán Villate Santander: si quieres ser escritor, toma la decisión, me dijo, y me regaló Cartas a un joven poeta de Rilke y puso a mi disposición su biblioteca y me recomendó no leer premios ni periódicos.

La vida cultural en Tunja era dinámica y en una semana de conferencias sobre la locura comprendí que la realidad era una suma de códigos donde triunfan los escaladores más perversos. Según el hablante, el lenguaje habitual surtía efectos distintos a su significado. La absurda tradición de seguir las vueltas del mundo enfermaba mi joven sensibilidad y, a falta de poder para cambiar los hábitos milenarios, decidí expresar mis anhelos de desobediencia escribiendo la firma con las letras al revés y de para atrás. Y desde entonces soporto el diario vivir leyendo el código opuesto. También aprendí que para vivir con dignidad se necesitan muy pocas cosas de las que ofrece el sistema delirante de producción de banalidades esplendidas y conocimientos efímeros. En la literatura se debe entregar la vida en la búsqueda de la belleza no exenta de profundidad. En esos días de Baudelaire aprendí que el creador debe ser poeta hasta en prosa.

La gloria o la desgracia de los escritores que nos preceden cambian nuestro destino. En 1982 García Márquez recibía el Nobel y venerarlo llegó hasta 1983. En el seminario La Modernidad, en honor a los cien años del nacimiento de Kafka, Estanislao Zuleta nos aconsejó alejarnos del Boom Latinoamericanoso y leer a los universales. Yo fortalecía mi pequeña esperanza asistiendo a cineclub y actividades culturales fuera de la Universidad y, tal vez escuchando el Sí oficial de los envejecidos piedracielistas, de manera irrevocable aprendí a decir NO.

Mientras descuidaba Economía acudía a biblioteca y, leyendo biografías, iniciaba con responsabilidad el milagro de evitar la escalera. Recuerdo la de Kafka y Dostoievski. La de Cervantes y César Vallejo llegaron años después. Adulto me sorprendió la vida de Vincent van Gogh, Antonio Machado y François Villon. Y en la vejez me pone rojo la suerte y Marceline Desbordes y de Anna Ajmátova. Cuando excluyen mi nombre o un escribiente de editorial me pisa, recuerdo la vida de ellos y retorno a continuar mi trabajo en la estricta soledad. En todas las épocas es común la violencia simbólica y, no pocas veces real, que ejercen los intelectuales del sistema sobre quienes cuestionan su capacidad de volar de rodillas.

La celebración casual de 1984, novela publicada en 1949 nos puso a reflexionar en los autoritarismos. Los comentaristas hablaban de los desastres ocurridos en los países socialistas y yo padecía unos más graves con el estado sitio, impuesto por el frente nacional, y la escasez evidente en las calles de las ciudades reflejaba las miserias del campo. La información se concentraba en la boca enconosa de quienes hoy, más sucios que las sillas en que se sientan, todavía ofician como calumniadores de profesión. De fortuna 35 años después, ensayistas y críticos, hablan sin temor de los desastres de la extrema tontería de las fantasías del artificio capitalista. Los intelectuales siempre trabajan en favor del poder así su obra exalte a los vencidos. En el ámbito literario los grandes premios se crearon para comprar conciencias y, de acuerdo a cada país, se han convertido en los tribunales donde los innombrables de la literatura imponen los modelos que requieren para mejorar el negocio. De allí me nació la idea: en todo, salvo en el arte, se puede aprovechar el papayazo. El papayazo en el arte es un atentado contra el propio talento. La poesía es tan importante que debe cultivarse sin pedir nada a cambio. Mi entorno conocía la existencia de Silva y sus deudas; pero ninguno sabía el nombre del avivato más rico del siglo XIX.

La imaginación es la luz de las experiencias de la materia y, gracias a la solidaridad de Rafael Molano, Isaías Tobasura y Beto Peñaloza, regresé a Bogotá a encerrarme tras la ventana que me concedería la fortuna de mirar el infinito sin necesidad de escalar hasta el último peldaño. En su habitación de estudiante me alojó Jaime Buitrago hasta que terminó su carrera de antropología en la Universidad Nacional. Ya había escrito la irresponsable publicación universitaria titulada Otra orilla de luz, hija de la improvisación insólita llamada Gime un verano en mis palabras. En 1987 Isaías Peña Gutiérrez me acepta en taller de escritores en la Universidad Central y los inconvenientes interiores son instantáneos: mi alergia a la literatura latinoamericana corresponde a una visión ajena, no a una lectura moderada y a una convicción personal. Aprendo a reconocer la importancia de Rulfo, García Márquez, Carpentier; la de Borges ya la tenía. La poesía latinoamericana es todavía más amplia y sugerente. Asisto de pirata al Taller de Juan Manuel Roca en la Casa de Poesía Silva. Tengo horario de conferencias y cine en Bogotá y todas las tardes voy a la Universidad Nacional. Una vez asistí al lanzamiento de un libro en el segundo piso de León de Greiff y los minutos se trasformaban en cuartos de hora y tres hombres respiraban sed en la mesa de honor. De pronto uno se acerca y me dice, ¿cómo te llamas? De una caja grande oculta debajo la mesa saca un libro, le escribe unas palabras y me lo entrega. Asombrado leo: A Víctor López, el único estudiante que vino a escuchar mis cuentos. Gracias, Andrés Berger. Yo iba a decirle que no era estudiante; pero entendí que me concedía un inmortal título universitario y, asustado, le dije: señor escritor, la Universidad Nacional queda muy lejos de la universidad.

Las experiencias de un escritor, normalmente, son extraliterarias y abarcan desde lo onírico hasta lo siniestro de la realidad. Ello demuestra su esencia humana y su participación en todas las dimensiones. Un día de agosto, quizá el 24, sueño la palabra Dáufara. Recuerdo que asistía a unas charlas semanales de Joyce y leía en biblioteca poesía alemana. El 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín y me entero llegando a la Universidad Externado, donde tomaba un curso de literatura rusa a cargo del poeta Henry Luque Muñoz. Y conociendo las atrocidades que han cometido a nombre de libertad y de Jesucristo y, sin contar con cinco mil bombas atómicas para imponer mis caprichos, me propongo escribir con la mano izquierda. Gracias a la tradición ya sabía que podía desaparecer si afirmaba que el sol se oculta en occidente e intuía que, a partir de tamaño acontecimiento, el pan sólo hablaría inglés. Cayó El muro que dividía la misma nación en dos y ayudó a desaparecer otras fronteras políticas y económicas; pero, gracias a Juan Pablo II y la era Reagan, se levantaba un muro entre un hombre y sus semejantes, y otros, más fuertes, entre el hombre y su ser abstracto. Se impuso la visión única que sólo se sostiene en las fantasías virtuales y hoy, no corroe una ideología, sino amenaza arruinar el planeta entero; el veneno de las religiones y el efecto invernadero son los síntomas menos perversos.

En estos años aprendo a rendirle culto a los ensayistas y a los traductores. A ellos les debo tanto como a los creadores y a la tecnociencia que inventó la bombilla, el portátil y la internet. De niño ¿cómo haber escuchado la lectura de La Biblia?; no todos hablamos el arameo. ¿Cómo leer los rusos?; no todos hablamos ruso. ¿Cómo leer los alemanes?; no todos leemos en alemán. Y sin internet ¿cómo tener una prueba visual que los boyacenses se parecen más a unas etnias tailandesas que a los santandereanos, como lo hizo evidente Andrea Roca? ¿Sin la internet, cómo constatar que, simultáneamente, 2000 millones de personas están naufragando en la misma distracción? Sin internet, los sin voz, ¿cómo expresaríamos en Facebook que la postverdad es una infamia porque jamás ha existido la verdad?

Debía seguir rehuyendo la escalera y vivir en los contornos del centro de Bogotá contribuía a ello. Un día amanecí optimista y me dirigí a La Décima a fortalecer mi creatividad describiendo un castillo extraño pintado en la fachada de un colegio nocturno que se llamaba Franz Kafka. En el edificio de tres plantas encontré en el segundo piso el rumbiadero Fuentes de Kafka; en el primero, la cafetería Donde Franz, y la inevitable posibilidad de encontrar en el paraninfo el Restaurante Gregorio Samsa, me hizo sentar en la primera silla de una iglesia subterránea que, en la noche, debía ser el recinto de lenocinio de los burócratas del sector. Leía mis apuntes y sufrí un frio estremecedor. Escribía muy mal. Fue una angustia tan grande como la que ahora siento de saberme más cerca de la muerte que de publicar algunos de los libros que reposan en la memoria de mi portátil. Sin tener ningún otro proyecto de vida, suspiraba y sudaba; pero sonreí cuando la inspiración me dijo al oído, el elegido de la Dáufara debe fundar una religión compuesta por un solo fiel; claro, tú. No podía seguir abusando de sus poderes y, muchas páginas después, le agregué un dios que se llama AteoMío porque el Dios Mugre de los inicios era un homenaje tardío a los desastres estéticos de la fantasía posthumana.

En 1990 Jaime García Mafla y Henry Luque Muñoz me dan la felicidad de recibir el primer premio de poesía de la Universidad Externado de Colombia. Y en 1992 sucede la sorpresa. El irrepetible jurado Fernando Charry Lara, Germán Espinosa y William Ospina le conceden el premio nacional de poesía a mi libro La casa. En él conozco a Gabriel Arturo Castro, cuyo libro sigue vivo y, sin consideración con mi vanidad, algunos afirman que es mejor que el mío. El dinero y dos amigos, en París, me permitía viajar y, en plena angustia del año del apagón, no había opción distinta a huir de Colombia. Sin embargo, observo la fatiga de los conferencistas internacionales de las primeras Feria del Libro y, perdido en el vaivén de las multitudes analizo y, por adelantado, el París de 1850 no podía ser más adelantado que la Bogotá del 2000 y, por enésima vez me digo, mi destino es ser un creador y no un viajero, y decido emprender el destino opuesto de los extranjerizantes de fama absolutista que, desde el descubrimiento de América, van a la metrópoli para descubrir el alma de la aldea latinoamericana. Sin necesidad de moverme deseé descifrar los movimientos del mundo y de la mente. Era una decisión deliberada y Policarpo Varón, cuentista, traductor y gran lector, me aconsejó escribir con frase corta y el tono de los boyacenses. Él ignoraba que decir NO a aquello que me hiere es uno de mis principios inmutables, y Boyacá me viene hiriendo desde antes de nacer.

El año 2000 se aproximaba e intelectuales europeos catalogaban la desaparición de la poesía como el acontecimiento del siglo, un crítico había descubierto las escasas posibilidades de construir tramas literarias y un gran poeta sistematizaba las metáforas existentes y no llegaban a diez. La ciencia ya había develado lo más grande y pequeño de la creación e investigaba por qué ocurría la oscuridad. Los oportunistas del conocimiento hablaban de El fin de la historia y, para distraer la siguiente década, preparaban la Postverdad, como si alguna vez hubiese existido la verdad y la historia hubiese empezado con las ventas multimillonarias de sus libros un poco más banales que su vana seguridad intelectual. Ante tantos expertos en distorsiones no había opción distinta a inventar el misterio. Y el misterio sin la oscuridad rehuía la inteligencia y la luz artificial hería los ojos y, desesperado, día y noche reclamaba una salida para liberarme de tanta claridad y, en el peor de los insomnios, emergió la lámpara eléctrica de oscuridad y, sentándome a reescribir, vuelvo a reconocer que una línea literaria es imposible sin la palabra sincera y el auxilio de la inspiración.

Debo permanecer en la realidad y la controló con las experiencias sucedidas en sueños. La Dáufara y sus mundos vecinos admiten las ocurrencias de mis hijos: En una cola de reclamos Oriana le dice a un usuario del acueducto, no le cleas a mi papi que sufle delilios de pequeñez. Gracias a ella descubro que la época está enferma de Delirios de Pequeñez y los camufla con obras de dimensiones agigantadas mientras devora la esencia humana con la sofisticación efímera y el artefacto invisible. Dos años antes paseaba por el Parque Nacional y, de súbito, Ulises afirma, o sea que tú eles un papá indeseado. Los dos me indican que es imposible sobrevivir sin leer el código opuesto. Y no puede ser de otra manera. La cultura está apoyada en la mentira y se afianza en un padre indeseado, ¿o por qué La Virgen prefirió tener el Hijo con Dios y no con su esposo? Pero la verdad avergüenza y a aquellos niños que, son concebidos con la pasión de los amantes clandestinos, los llaman «indeseados» y, si a los 33 años no posan en la cruz, se convierten en juguete del sistema o en domesticadores implacables de una nueva familia. De esta distorsión no escapa ni La Dáufara cuya puerta, visible para entrar e inexistente para permitir la salida, la hace la cárcel perfecta; pero en la realidad de Avenida de las Imágenes, la faz visible facilita la entrada a la vida y, la faz inexistente para permitir la salida, es la muerte.

El reto esencial sigue siendo con la palabra y se debe escribir ignorando las teorías, los triunfos de los colegas y, sobre todo, las intrigas de los innombrables de la poesía estándar. Si se quiere agregarle un punto al laberinto literario, se debe sacrificar algunos hábitos deseables como la fama, el almuerzo fuera de casa una vez al año y la humana inclinación a satisfacer las tentaciones. Con una desventaja tan infundada como evidente. 600 millones hablan español y en 117 versiones sólo 5 poetas han merecido el premio Nobel, y de los cinco, una mujer. Y los entendidos hablan de la ineficacia del español en la filosofía y la ciencia, y los políglotas, con visión de robot de publicidad, tildan a nuestra lengua de inepta para lo trascendental; pero, creo, se debe a la religiosidad y a la torpeza de los gobernantes temerosos de perder sus privilegios si permiten una educación menos dependiente de los saberes inútiles.

La Dáufara y los mundos de su alrededor están en los archivos de mi portátil y, es grave, porque un escritor es inexistente si carece de lectores. Los desajustes de la realidad, la invasión de la miniatura, el imperio de lo efímero, la lámpara de oscuridad, las Ratcan, El Teoide, necesitan una verosimilitud distinta a la del realismo mágico y la de las ideas borgeanas, a veces, alteradas por aquellos escritores que recrean las actividades de las figuras delictivas de los medios de comunicación. Y este puede ser el motivo de mi temor a pisar el primer peldaño de una editorial e incluso la escalerilla de la cultura burocrática para pedir el auxilio de una publicación. De este mundo de imágenes y Daúfaras quisiera dejar en un verso, en un cuento, en una novela, un eco de los conflictos del alma de nuestro tiempo. Pero como profetizó una caricatura prestada en mi primer artículo en el Magazín Dominical: Vas a tener el éxito que en vida tuvo Cervantes. Y, obvio, precedida por el poema Lo Fatal. Y lo fatal precedido por los golpes que recibí donde nací y vuelvo a recibir con mayor rigor en la vejez. Según algunos amigos nací rodeado de los paisajes más bellos del mundo y, según mi siquiatra, esa es la causa original de mi ansiedad para no renunciar a la búsqueda de la belleza, y según yo, jamás debo olvidar que la belleza es el primer grado de lo terrible, como aprendí de Rilke a comienzos de los ochenta. Mi única elección en la vida ha sido la literatura y ello me obliga a no ceder el Milagro de evitar la escalera y conservar a los amigos y, con principal admiración, a los subescaladores que no han seguido descendiendo porque la Dáufara tampoco tiene escaleras subterráneas, y la ausencia de escaleras áreas y subterráneas, hace imposible que yo use a mis semejantes como peldaños de ascenso y a la literatura como agencia de viajes.

Mi experiencia literaria llegó hasta mis 39 años, cumplidos en el último año del segundo milenio. Un virus borró mis archivos y un poema soñado de muchas páginas y 165 bosquejos de poemas. Como reacción a tan deshonesta arrogancia de la tecnociencia sobre los ideales de un poeta, finalizo mi diario de sueños y, a la vez, entró en la depresión ascendente de ver terminar en el infinito de mi ventana en el edificio que levantaba un delincuente oficial y que, ahora, disfrutan presuntuosos militares de La Marina. Lo posterior es lectura atenta de los misterios del entorno y de las delaciones divinas y humanas consignadas en algunos libros de mi biblioteca cada día más pequeña. A partir de esa pérdida irremediable y de la invasión a mi ventana, todo es monotonía y decepción. Los últimos jurados que reconocieron mi trabajo fueron Juan Manuel Roca, Miguel Méndez Camacho y Augusto Pinilla que, a mi libro Sin espejos, le concedieron el premio Imaginación Para un Nuevo Milenio. Pero no he dejado de corregir y no lo haré hasta el día que lo permitan los acontecimientos exteriores a mi conciencia. Algunos capítulos, varios cuentos y poemas han sido leídos por Jaime García Pulido, y Mauricio Díaz Rosas ha leído El Mapa de las equivocaciones, dos amigos que conservo del Taller de 1987 de la Universidad Central. Sendas versiones de Avenida de las Imágenes han sido leídas por Gabriel Arturo Castro, Felipe Agudelo, Selnich Vivas y, una vez, Jorge Múnera intentó buscarle una editorial, y la no publicación me permitirá corregirla hasta el próximo mes. Uno de ellos, no recuerdo quién, me consoló diciéndome, no te preocupes, tus condiciones no te otorgan la obligación de ser Dante o Tolstoi.

Como agradecimiento a no dejar naufragar en el vacío mis poemas escritos antes del 2000, me veo en la necesidad de contarles lo que no debía contar y paso a contarles. Mi trabajo inédito se aproxima al de un abstemio de la publicación a la edad de 60 años: unos 10 títulos. Y está integrado por novela, cuento y poesía. Y, quizá, un volumen de ensayos y reseñas gracias a los escritores que me han concedido el muy serio y responsable pasatiempo de prologar o presentar sus libros.

Estoy en la frontera difícil de la vida y evitar la escalera todavía es un principio inalterable como decir NO; pero dejar de insistir es cuestión de una enfermedad, la única respetable; pues regresa a un ser a la vida o lo salva del dolor entregándolo a la muerte. Mientras ello ocurre, a falta de una vista nítida, releo y escucho. Y el inevitable culto al insomnio, a cada nuevo diagnóstico, me recorta el futuro para perfeccionar los libros que gozan la dicha inocente de saberse en la órbita de los inéditos. Como agradecimiento último, debo contarles mi experiencia esencial adquirida en largas cinco décadas. Bajo las leyes de un sistema donde el arte también es de los vencedores, los innombrables de la cultura pueden patear la imaginación y la creatividad; pueden excluir, no publicar; pueden empujar, difamar, encarcelar, plagiar, a un autor; pero no pueden impedirle escribir y leer. Y esa es la verdadera victoria del escritor experto en el milagro de rehuir las escaleras que no desembocan en la puerta visible para entrar e inexistente para permitir la salida.

La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras

La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras