Una vez más, el argentino Fernando Sorrentino nos sorprende con su eficacia en el ámbito de la minificción. No es la primera vez que comparte con los lectores de La Otra un relato sorprendente, pueden darse a la tarea de buscar los anteriores.

Una vez más, el argentino Fernando Sorrentino nos sorprende con su eficacia en el ámbito de la minificción. No es la primera vez que comparte con los lectores de La Otra un relato sorprendente, pueden darse a la tarea de buscar los anteriores.

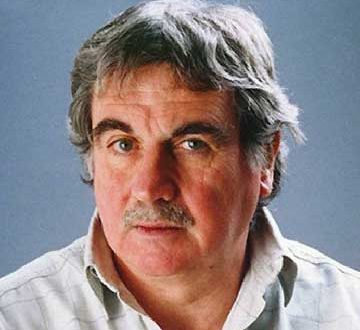

Fernando Sorrentino

Diálogos

Las cuestiones administrativas o legales no sólo no me gustan sino que me ponen de malhumor.

Me hallaba solo en la sala de espera de una escribanía donde debería realizar un trámite engorroso, inquietante y posiblemente incomprensible. Por culpa de mi espíritu obsesivo me había presentado allí unos cuarenta y cinco minutos antes de la hora en que me habían citado.

Sobre una mesita baja se encontraban ejemplares viejos de las revistas Gente y Hola, y de otras que contenían similares estupideces y vanidades. Hojearlas equivaldría sólo a incrementar mi grado de malhumor. De manera que preferí dejar vagar el pensamiento y evocar momentos agradables de mi vida.

Un «Buenas tardes, señor» me obligó a responder el saludo y a mirar a la persona que acababa de entrar: un hombre de abundante pero corto cabello canoso, de rostro moreno, algo aindiado, con bigote ralo y blanco. Traje, camisa y corbata: todo más bien gastado y mostrando antigüedad y mucho uso. De modales calmos y respetuosos, lo identifiqué como el típico paisano bonaerense, acostumbrado a las tareas rurales. Tendría setenta años.

Se sentó frente a mí, tomó una de las aborrecibles revistas, hizo correr un poco sus páginas y, sin llegar a leer nada, volvió a dejarla en su sitio. Tras unos segundos, dijo:

—Parece que el calor se vino con mucha fuerza, ¿no?

Como no había allí otra persona que yo, entendí que, aunque el tema no me interesaba, debía responder algo.

—Para hoy anuncian una máxima de 35 —dije.

En realidad, esa noticia fue inventada por mí: ni siquiera conocía ningún dato sobre el asunto, pero creí que, con este aserto, podría dar por finalizado el diálogo.

El hombre no lo entendió así, pues dijo:

—Esta mañana estaba bastante fresquito, alrededor de 16 grados. Justamente yo había encendido la radio y oí el noticiero.

Y se quedó mirándome con atenta cordialidad, esperando, de mi parte, alguna información tal vez fundamental. Aunque yo habría preferido permanecer en silencio, me pareció de mala educación decepcionar a ese buen hombre, de manera que lo único que se me ocurrió fue:

—A la mañana temprano haría 16 pero al mediodía ya andábamos por los 25.

Este dato, también de mi invención, me pareció concluyente.

Sin embargo, el hombre poseía un espíritu más enciclopédico que el mío, ya que añadió:

—Para el sábado anuncian tormenta con granizo.

Recurrí a una respuesta desesperanzadora y, si se quiere, hasta cruel:

—Siempre la lluvia nos arruina todos los fines de semana.

Desde luego, esta aseveración es por completo falsa: en la mayor parte de los fines de semana, y al igual que en la mayor parte de los días de cualquier ubicación, no se registran lluvias.

El hombre trajo a colación un dato que yo no había advertido:

—En noviembre llovió los cuatro jueves del mes. ¿Qué me dice…?

Me liberó de la respuesta el saludo de dos caballeros que acababan de entrar, saludo al que mi compañero y yo respondimos en voz más bien baja.

Por lo visto, esta irrupción le quitó intimidad a nuestro diálogo, pues yo no me atreví a reflexionar sobre los cuatro jueves lluviosos de noviembre y mi nuevo amigo no requirió mi contestación.

Ahora eran los recién llegados quienes conversaban entre sí, reanudando, según pensé, un diálogo que habían estado sosteniendo en la calle.

Ambos eran un poco parecidos, no tanto en el aspecto físico sino en ciertos atributos externos que los remitían a cierta cofradía: la barba, la semicalvicie, los anteojos, la ropa de estilo «intelectual», nueva y de calidad, la sospechable holgura económica, el tono rotundo de sus palabras…

Uno de ellos, al que podemos llamar A, extrajo de su portafolio un libro y lo abrió en el punto que indicaba un señalador de cuerina negra. Dijo, como continuando frases anteriores y pasando su índice sobre la página abierta:

—Estamos frente a la búsqueda del objeto ausente que colme, en tanto figuración del amor edípico inolvidable, todos los deseos y repare todas las heridas.

El otro caballero, al que denominaremos B, meneó la cabeza con desaprobación y dijo:

—No, no… No olvides que se trabaja el vínculo indisociable entre el deseo, el amor y la muerte, en temas como la moda, la prostitución, el matrimonio, el teatro, la religión, el padre, la ley y la cura. De modo que, en determinadas circunstancias signadas por el determinismo azaroso de lo real, el ausente adquiere un rostro y un nombre, y con él se entablan vínculos caracterizados tanto por la dimensión sublime del amor como por el goce letal de las pasiones.

—¿Te parece? —objetó el caballero A—. Aquí se despliegan las vicisitudes de estos singulares encuentros entre los cuerpos del deseo destinados a las pérdidas y a los duelos que configuran verdaderos campos de batalla entre el verbo que es promesa y la carne que es destrucción. Se exponen, así, los conflictos entre la dimensión simbólicamente estructurante de la sexualidad, que genera lenguajes, intercambios y pactos; y la desestructurante, inherente a la dimensión letal del orden pulsional.

Por algunos instantes, tanto A como B se cristalizaron en una suerte de silencio expectante, como en las vísperas de una batalla que podría terminar con la vida de uno de ellos, o, peor aún, de los dos.

El caballero A estaba en el metafórico centro polémico del cuadrilátero del boxeo y dispuesto a aniquilar, con una victoria contundente, los argumentos del caballero B, ahora arrinconado contra las cuerdas. En efecto, añadió:

—Pero, como ya lo han instituido, entre otras autoridades inapelables, Benjamin, Cruyff, Agamben, Derrida, Maradona, Žižek, Recalcati, Nancy y Didi-Huberman, para no hablar, por obvios, de Freud, Jung, Zidane, Marcuse, Adorno, Fromm, Pelé y Lacan, lo que se trasmite con claridad es la trascendencia del nombre teórico de castración, que da cuenta de todos los avatares y las vicisitudes de las diferentes condiciones existenciales y estructuras psicopatológicas, que derivan en última instancia de la tensa imbricación de la libido con la pulsión de muerte.

B empezó a contestar:

—El psicoanálisis implica un acto de confrontación radical con la sociedad de consumo, dado que ésta exalta la desmentida como su mecanismo defensivo esencial: la experiencia poética del amor es desmentida por el encuentro fetichístico de los cuerpos…

No pudo culminar su idea. Apareció una mujer madura, con aspecto de secretaria severa, y, paseando su mirada por nosotros cuatro, preguntó:

—¿El doctor Máximo Trabuchetti…?

—Soy yo —dijo el caballero B, sin duda contrariado por no poder continuar hablando.

—¿Y el doctor Armando Orate?

Resultó ser el caballero A.

—Por favor —dijo la mujer—. Acompáñenme a la oficina 3. La escribana los espera con los papeles listos.

Al quedarnos solos, estuve a punto de retomar nuestra conversación con alguna paradoja del estilo de «Hay días de invierno en que hace calor», pero mi explorador de los vericuetos del clima me preguntó:

—¿Usted los conoce a estos señores que acaban de entrar?

Tuve que responder que nunca los había visto ni oído. Agregué:

—¿Por qué me lo pregunta?

Hizo un gesto dubitativo y contestó:

—Parecen medio pavotes, ¿no?

Opté por reservarme la opinión, bastante menos benévola. Hubo unos instantes de silencio y, cuando yo ya temía que volvieran las pláticas relacionadas con temperaturas, veranos, otoños, lluvias, nieves, vientos y demás fenómenos atmosféricos, surgió de nuevo la secretaria y dijo:

—¿El señor Segundo Ramírez…?

Como yo no era el señor Segundo Ramírez, permanecí inmóvil. Mi amigo se puso de pie.

—Por favor —dijo la mujer—, me acompaña a la oficina 2. El escribano ya tiene listos los papeles.

Don Segundo me saludó con un breve gesto y desapareció en pos de la mujer.

Quedé nuevamente solo, consulté el reloj y pensé que, por fortuna, ya faltaban muy pocos minutos para que alguno de los escribanos me convocara a fin de cumplir con un trámite engorroso, inquietante y posiblemente incomprensible.

Fernando Sorrentino nació en Buenos Aires en la primavera escorpiana de 1942.

Sus más recientes libros de cuentos son El crimen de san Alberto (Buenos Aires, Editorial Losada), El centro de la telaraña (Buenos Aires, Editorial Longseller), ambos del año 2008, Paraguas, supersticiones y cocodrilos (Veracruz, Instituto Literario de Veracruz, 2013), Problema resuelto / Problem gelöst (2014), edición bilingüe español/alemán (Düsseldorf, Düsseldorf University Press, 2014) y Los reyes de la fiesta, y otros cuentos con cierto humor (Madrid, Apache Libros, 2015).

La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras

La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras